「島暮らしのクロウサギは普通のウサギの約5倍の時間をかけてゆっくり成長する」―。国の特別天然記念物アマミノクロウサギに関して、岡山理科大学などの研究チームが2日、新たに分かったユニークな特徴を発表した。天敵が少なく餌資源が限られる離島環境への適応とみられ、現存する哺乳類種では世界初の発見という。専門家は「それだけ絶滅リスクが高いということ。生態の解明で離島の生き物たちの保全につながれば」と期待した。

アマミノクロウサギは鹿児島県の奄美大島と徳之島の固有種で、環境省のレッドリストで絶滅危惧ⅠB類。1度の出産数が1~2匹と、日本本土や大陸に生息するノウサギなどに比べて繁殖力が低く、メスが子ウサギ専用の巣穴に1カ月から1月半ほど通って大切に子育てをすることで知られる。

研究は岡山理科大学生物地球学部恐竜学科の林昭次准教授、同大学院修士と大学生、北九州市立自然史・歴史博物館の伊澤雅子館長、東京大学大学院新領域創成科学研究科の久保麦野准教授らで実施。恐竜研究で用いられる「骨組織学的分析(ボーンヒストロジー)」を使い、骨の断面に年輪のように表れる「成長停止線」からクロウサギの成熟時期を探った。

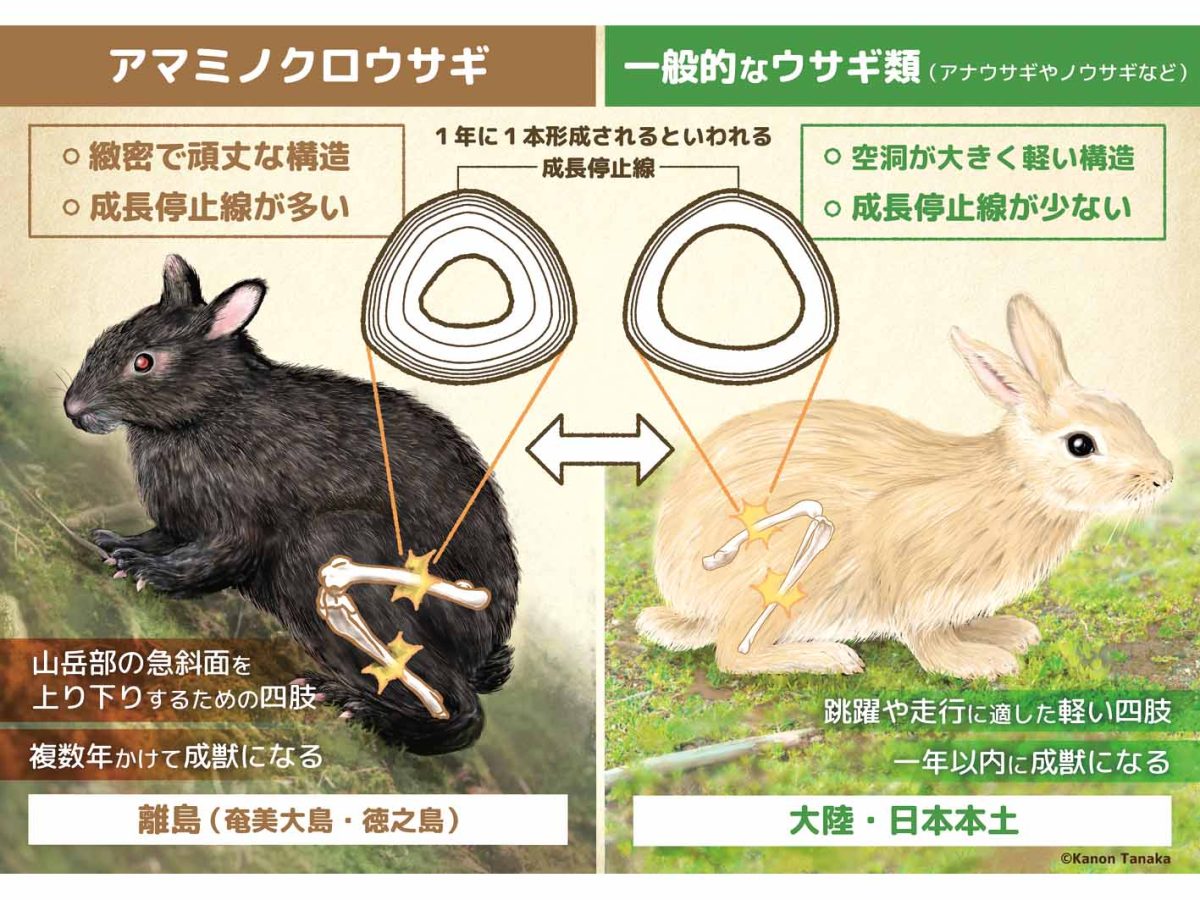

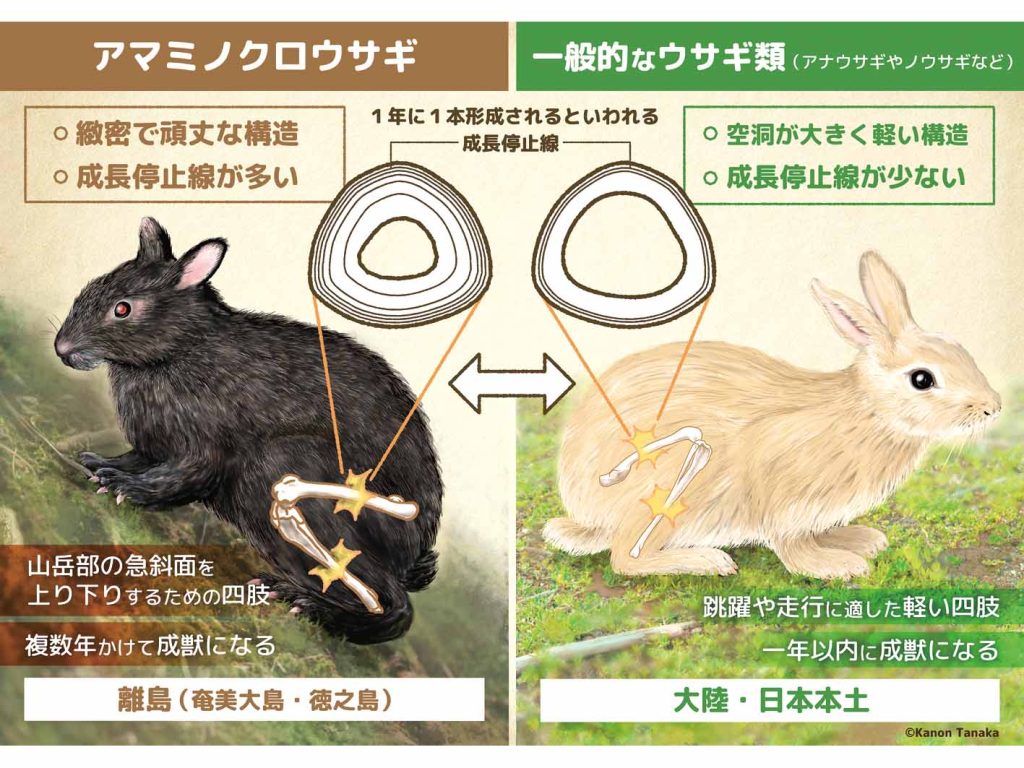

岡山理科大などの研究チームがまとめたアマミノクロウサギの特徴(図・田中花音、提供画像)

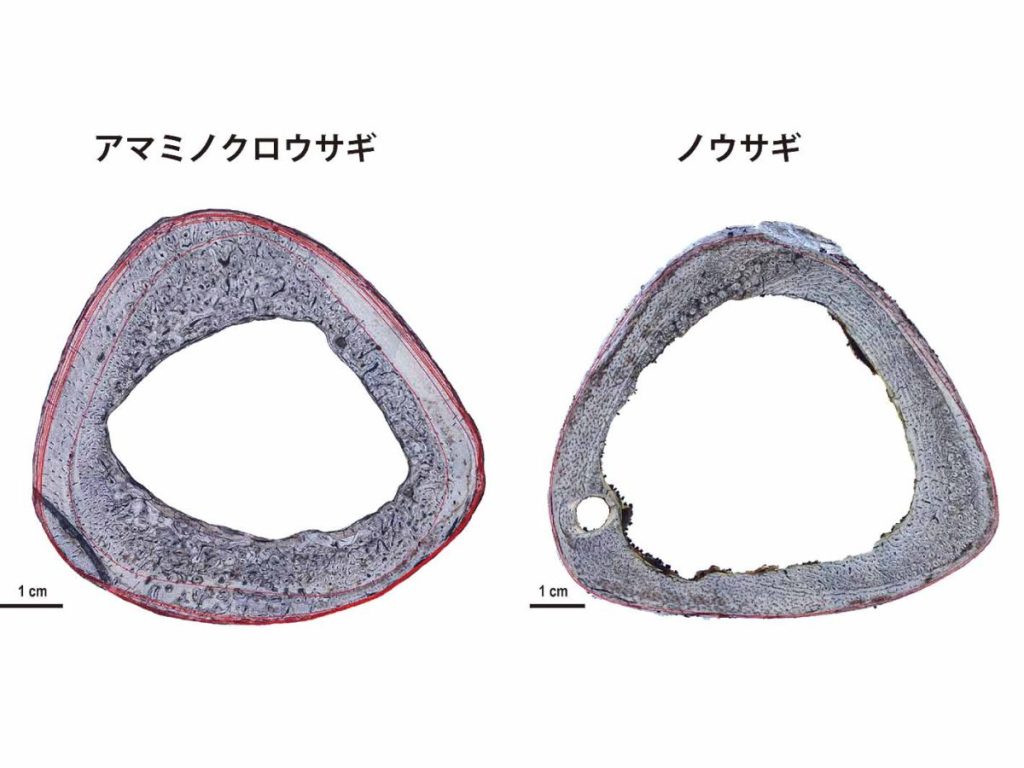

研究チームは死後回収されたクロウサギ263匹のうち、特に性成熟していない子ウサギや成体になったばかりの若いウサギに注目。31匹分の足の骨を分析し、子ウサギの骨に成長停止線が数年分あることを発見した。また、最も若い成体でも成長停止線が5本だったことから、体が成長しきるまでに少なくとも5年ほどかかると結論付けた。ノウサギは約1年以内で成熟するため、5倍の年月がかかることになる。

アマミノクロウサギ(左)とノウサギのすねの骨の断面にみられる成長停止線(岡山理科大学提供)

大陸から隔離された後、長い年月が経過した離島での哺乳類の極端な成長遅延はこれまで、既に絶滅した化石種のみで知られていた。林准教授は「島として約150万年の歴史がある奄美や沖縄では生き物が特殊な成長パターンを持っている可能性が高く、進化の秘密の解明につながるかもしれない。一方で生息数が減ると回復が難しいということでもあり、気を付けて守っていってほしい」と話した。