奄美ソーシャルビジネスオフィス(鹿児島県奄美大島宇検村)の鈴木進一代表(67)はこのほど、日本でほとんど生産されていないキノコ「フクロタケ」の試験栽培に成功した。培地にイトバショウやバガス(サトウキビの搾りかす)など地元産の資源を活用。鈴木さんは「奄美ならではの〝ここにしかないもの〟を作れば、それを目的に訪れる人も出てくる。栽培も容易」と意気込んでいる。

農山漁村文化協会発行の「キノコ栽培全科」によると、フクロタケは熱帯を中心に世界的に分布。木材の中ではなく、稲わら、麦わらなどに繁殖する。中華料理には不可欠だが、国内生産は極めて少ない。

鈴木さんが栽培に取り組んだのは今年5月から。同村湯湾のタンカンの農作業小屋を借り、芭蕉(ばしょう)布を織るために、同村名柄の畑でイトバショウを育てる内山初美さん(73)からもらい受けたバショウの葉などを利用した培地作りから始めた。

鈴木さんは「まずはできるかどうかに挑戦した」と言うが、7月1日に二つの培地に種菌を植え付けた後、同月9日には収穫できるまでに成長。最初の2日間を中心に17日間で115個(2・76キロ)を収穫した。現在は培地にバガスや段ボールも利用し、培地の種類による発生量の違いや管理方法の把握などに取り組んでいる。

農作業小屋でフクロタケの試験栽培を行う鈴木進一さん=12日、宇検村

種菌は国内でフクロタケ生産を行う日本ふくろ茸ファーム(群馬県)や研究機関から入手。同ファームの戸田裕司さん(63)は「高温多湿を好むフクロタケは施設栽培がほとんどで費用がかかるが、奄美や沖縄では東南アジアのように簡易的な施設で栽培できる」と期待を寄せる。

一方、「和洋中さまざまな料理に使えるが、日持ちしないため流通せず知る人も少ない」と事業の難しさも語る。国内で同ファーム以外に生産している所はおそらくないという。

肝心の味はどうか。鈴木さんは、村内外の飲食店に料理の試作を依頼。奄美市住用町の観光交流施設「三太郎の里」の大田美紀さん(63)は「フクロタケは食感がよく、油とのなじみもいい。名物にしたい」と太鼓判を押す。

フクロタケの栽培は今年度、奄美群島広域事務組合の島ちゅチャレンジ応援事業に採択されており、今後について鈴木さんは「栽培や事業化に興味を持つ人が現れてほしい。栽培方法をお伝えすることができる」と仲間を増やしたい考えだ。

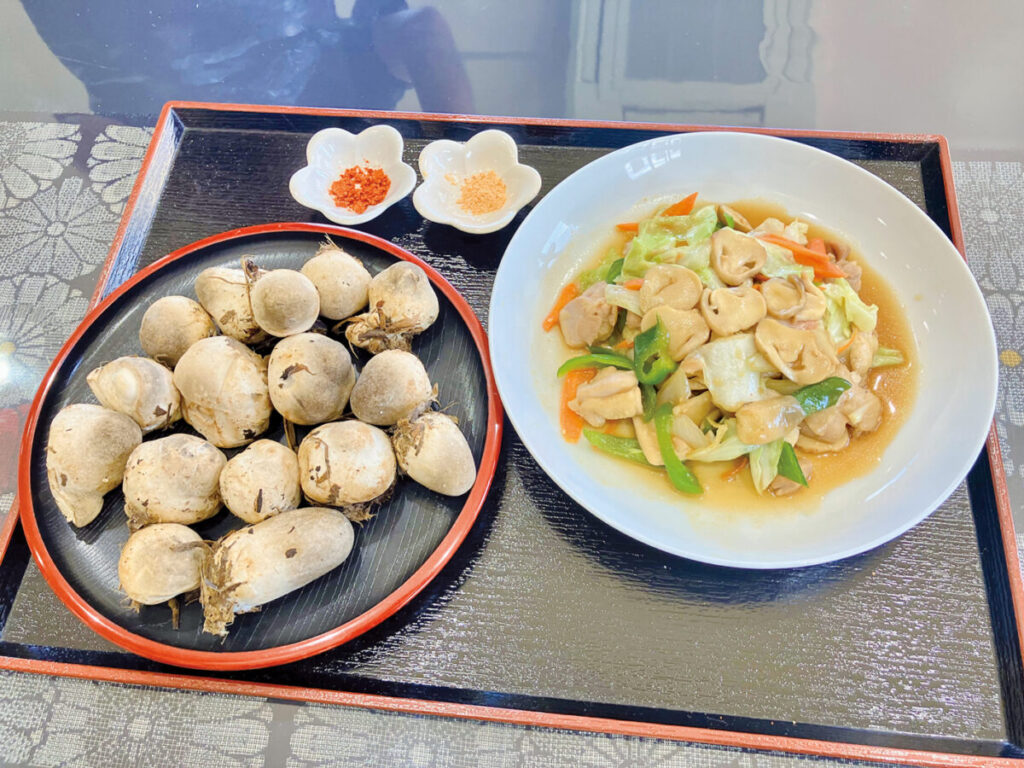

フクロタケ(左)を使った試作料理=12日奄美市住用町の三太郎の里