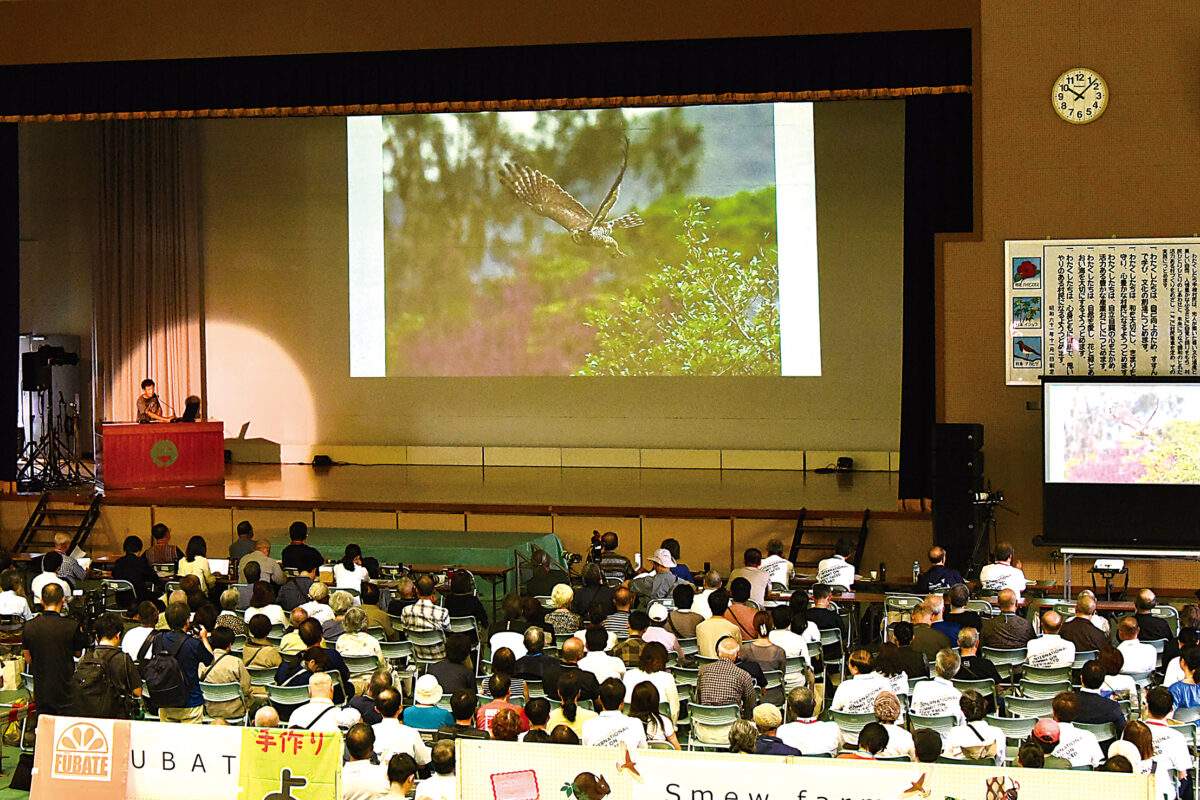

「国際サシバサミット2025in宇検村奄美大島」(同実行委員会主催)が25日、鹿児島県奄美大島の宇検村総合体育館で始まった。里山環境の指標種とされる渡り鳥サシバの保全に向けて、各国の関係者や一般の参加者ら約850人(主催者発表)が来場。初日は、基調講演や活動報告などがあり、登壇者は地域を超えた連携の重要性を呼び掛けた。26日はサミット宣言が行われた。

サシバは全長50センチほどのタカの仲間。日本では東北~九州で繁殖し、秋に南西諸島や東南アジアなどに渡り、奄美大島は国内最大の越冬地とされる。環境省レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類。近年はサシバにGPS(全地球測位システム)を装着したモニタリング調査なども行われている。

サミットは地元住民による村の無形民俗文化財「芦検稲すり踊り」で開幕。元山公知宇検村長らのあいさつに続き行われた基調講演では、岩手大学の東淳樹さんと共に宇検村出身の野鳥写真家、与名正三さんが登壇した。

与名さんは奄美大島でのサシバの暮らしぶりについて、奄美の森がねぐらとして利用しやすく、餌となる虫が多いことなどにも触れ、「サシバがいるのは自然が豊かだから。この自然環境を保ち、次の世代につなぐことが大切」と語った。

海外からはフィリピン、台湾、韓国の研究者らが活動報告。伝統的に狩猟されていたサシバの保護を行政や地域住民を巻き込んだ対策につなげた事例をはじめ、ボランティアグループによる渡りの数の観察調査などの取り組みが紹介された。一方、風力発電などの導入に伴う開発が、各国ともサシバの生息環境を脅かす要因になっているとして、国際的な連携の重要性が強調された。

基調講演で質問をしていた名柄中学校2年の廣瀬郁羽さんは「再生エネルギーとの共存は難しい課題だが、サミットのように多くの人に関心を持ってもらえる普及啓発活動に自分も取り組みたいと思った」と話した。

同サミットは繁殖地である栃木県市貝町で2019年に初めて開催され、今回が第5回。会場には研究ポスターや野鳥グッズなどが並ぶブースも設けられ、多くの人でにぎわった。県立大島高校吹奏楽部と書道部の部員もステージに立ち、サミットに花を添えた。

約850人が来場し開幕した国際サシバサミット=25日、宇検村