鹿児島県奄美大島を襲った2010年10月の豪雨災害を振り返る「奄美市防災シンポジウム」が19日、同市名瀬のアマホームPLAZAであった。気象予報士や行政、地元FMラジオ局、防災関係者らが過去のデータなどを基に15年前の状況を検証。「住民同士が助け合う『結いの精神』が被害の拡大を防いだ」として、日ごろの地域住民間の関係性強化や情報の連携体制構築の重要性を再認識した。

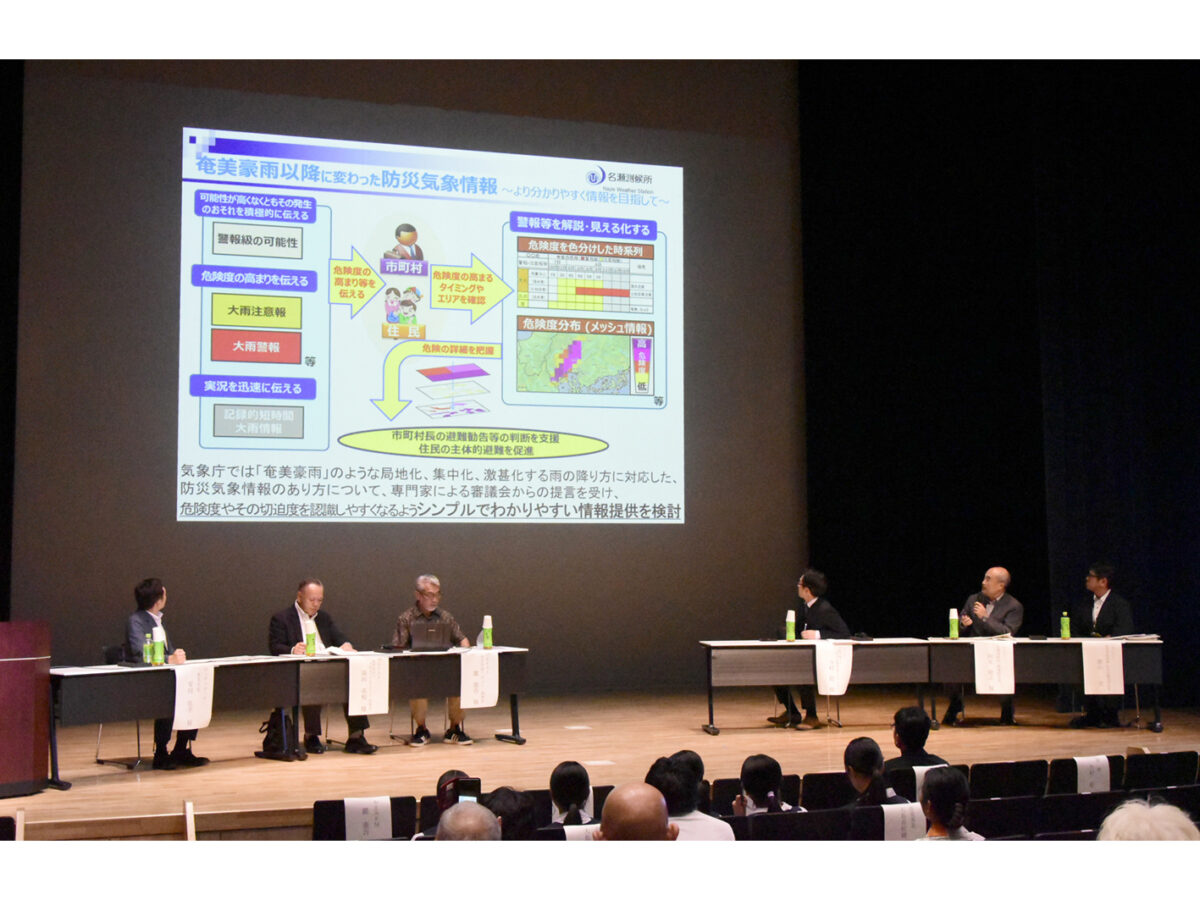

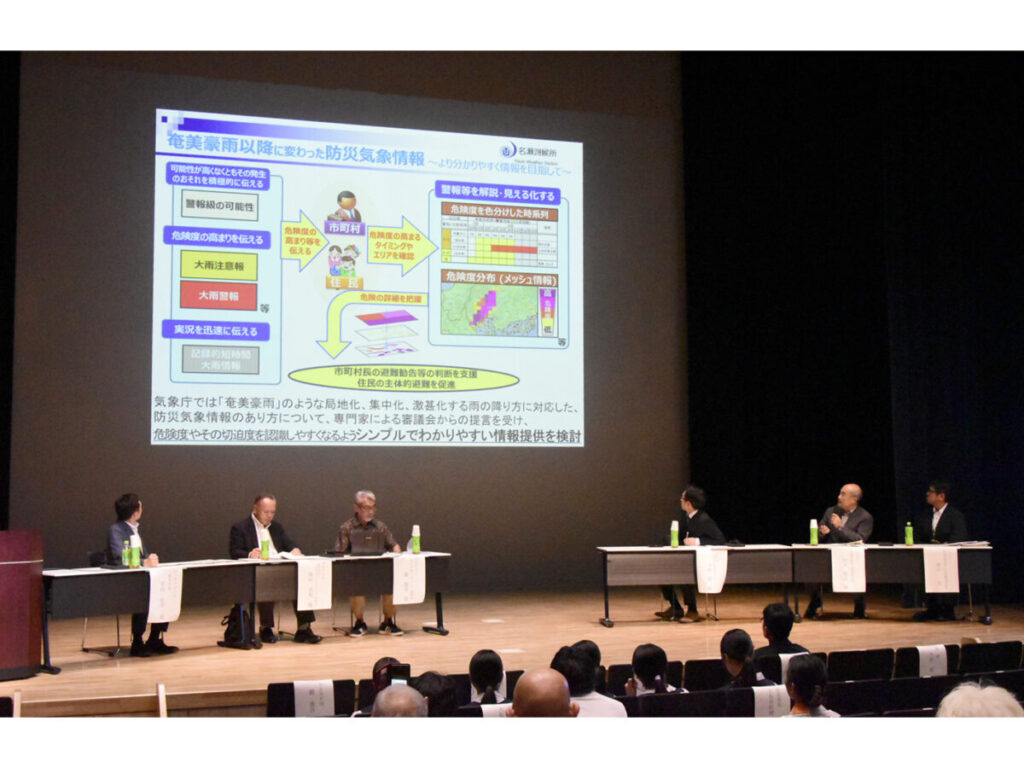

シンポジウムは地域防災力や一人一人の防災意識の向上などを目的に、気象庁鹿児島地方気象台名瀬測候所と奄美市が共催。約80人が来場した。会場では奄美豪雨を振り返るパネル展示や、来場者へ備蓄用食品の配布もあった。

初めに奄美豪雨で犠牲になった3人の住民への黙とうの後、元NHK鹿児島放送局のアナウンサーで気象予報士の今村聡氏が「データで見る奄美豪雨」の題で基調講話。局地的な豪雨で短時間のうちに河川の氾濫や土砂災害が発生し、交通網・通信網が同時多発的に途絶えていった状況を時系列で振り返った。

パネルディスカッションでは安田壮平市長をコーディネーターに、当時最も被害が大きかった住用地区の元地域総務課長でNPO法人すみようヤムラランド理事長の満田英和氏、名瀬測候所地域防災官の阿見隆之氏、あまみエフエムを運営するNPO法人ディ理事長の麓憲吾氏、市総務課防災危機管理室長の徳山一史氏、今村氏が登壇。それぞれの立場から防災・減災に向けて意見を述べた。

災害時の避難について今村氏は、「近年はこれまでにない早さ・規模で被害が発生する可能性があり、行政の発表を待たずに命を守る行動をすべき」と強調。家族や知人の呼び掛けが早期避難につながるとして、地域社会の重要性を訴えた。また、信頼できる情報源へのアクセス方法を普段から確認おくべきとの提言もあった。

シンポジウムには、学校の「総合的な探究の時間」で地域防災などについて調べているという大島高校の生徒らも参加。生徒の一人は「地域のつながりや支え合いが防災に大切だということを知り、高校生にもできることがあると感じた」と話していた。

15年前の奄美豪雨を振り返った奄美市防災シンポジウム=19日、奄美市名瀬