奄美海洋生物研究会(興克樹会長)主催のウミガメミーティングが4日夜、鹿児島県奄美市名瀬の奄美海洋展示館と大浜海岸であった。館内での座学後、5年前に同海岸でふ化後に砂の中に取り残されていたところを保護され、同館で飼育されていたアカウミガメ1頭を放流。アカウミガメは砂浜に放されると、ゆっくりとした足取りで初めての海へと向かって行った。

同研究会はウミガメの産卵環境の保全を目的に2012年から、奄美大島、加計呂麻島、請島、与路島で毎年、ウミガメの上陸や産卵状況を調査している。

4日のミーティング前半は、興会長(54)がウミガメの生態や、動く際に左右の足の動かし方が異なるなど、アカウミガメとアオウミガメの違いを紹介。同館の佐々木渉太飼育学芸員(25)と小瀬村岳(たける)飼育員(23)も加わり、奄美大島全域や大浜海岸でのウミガメの上陸、産卵確認数なども報告した。

放流されたアカウミガメは甲長71・5センチ、甲幅55センチの性成熟前の個体。同研究会が20年に大浜海岸でふ化状況を調査中に、地表に上がれず、他の子ガメから取り残されていたところを啓発目的で保護し、同館が飼育、展示していた。

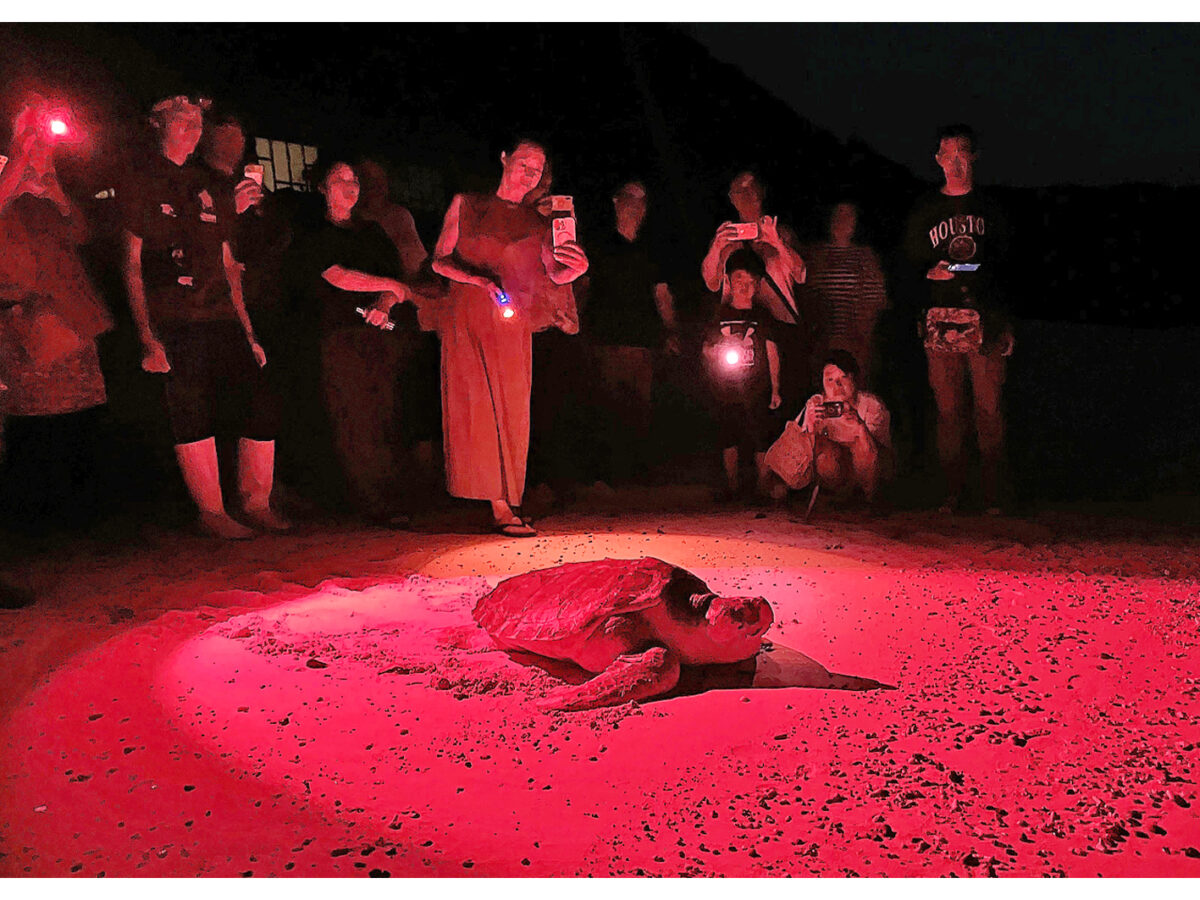

同館で大きさを測った後、軽トラックで海岸に運ばれたアカウミガメは、砂浜に放されると、途中止まったり横を向いたりしながら進み、10分ほどかけて海の中に入っていった。

ミーティングには約20人が参加。奄美市名瀬の川田一隆さん(47)は「ウミガメを近くで見ることができ感動した。迫力があった」。山田芳浩さん(52)も「外でウミガメを見るのは初めてで感動した。生き物の大切さを学んだ」と話した。

放流後は海岸でウミガメの上陸跡やオカヤドカリなど砂浜の生き物を観察。興会長は「海洋展示館など多くの協力があり調査が進んでいる。奄美各地の身近な浜にウミガメが産卵する環境が残っていることに目を向けてもらえれば」と語った。

今年のウミガメミーティングは6月の龍郷町に続き2回目。次回は大和村国直で8月に開く予定。

初めての海へと向かうアカウミガメ=4日夜、奄美市名瀬の大浜海岸