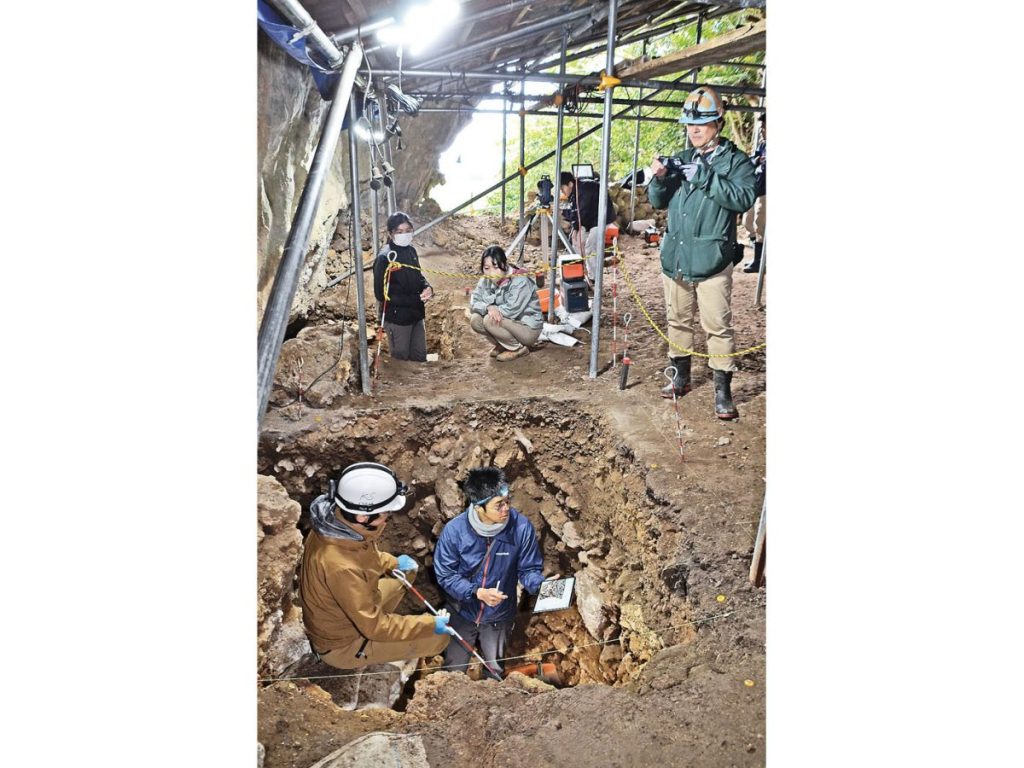

鹿児島県徳之島の天城町西阿木名にあるコウモリイョー遺跡で発掘調査を続けている東北大学の佐野勝宏教授(48)は19日、作業現場で報道機関に今年の発掘成果を報告した。約7千~9千年前の土器やイノシシの骨が発掘されたと発表。佐野教授は2022年から毎年、調査を行っており「今年はいろんな時期の土器が出土した。人類が長い期間この洞穴を利用していたと見られる」と説明した。

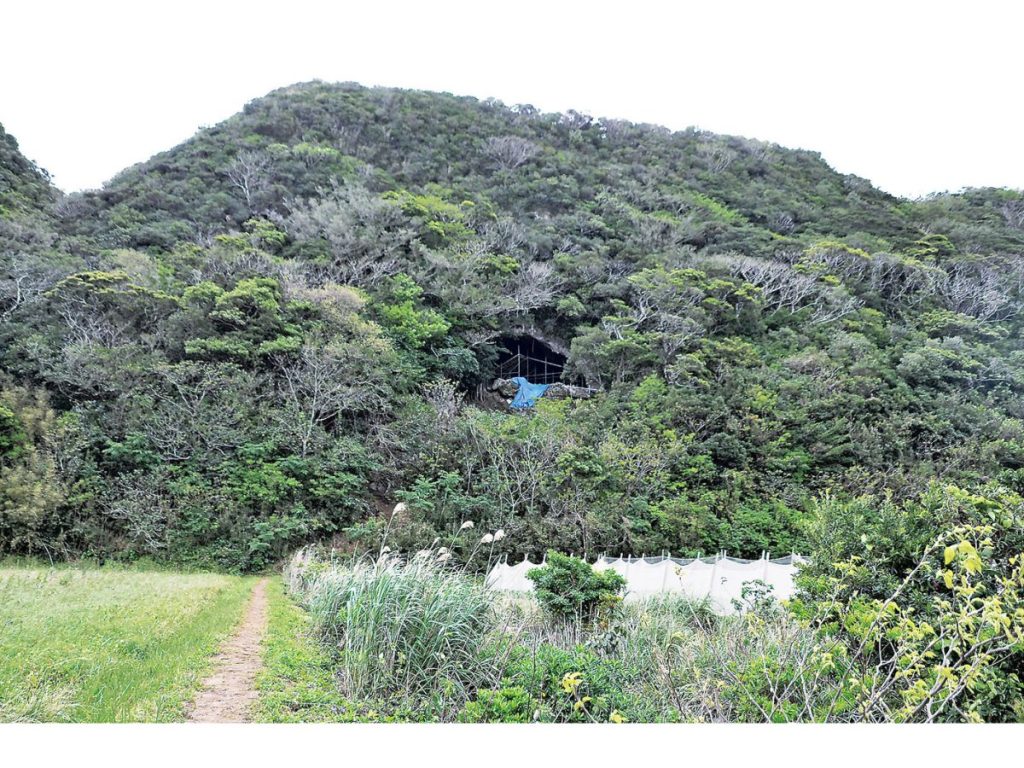

コウモリイョー遺跡は崖の中腹に位置し、標高106メートルに洞穴の開口部(幅10メートル、高さ約5メートル)がある。「イョー」は方言で横穴の意味。

近くにある下原(したばる)洞穴遺跡からは奄美群島最古とされる1万3千~4千年前の土器などが出土し、縄文時代草創期の文化が存在していたことを示す重要な遺跡として知られる。コウモリイョー遺跡も距離的に近いことから注目され、調査が進んでいる。

発掘調査が進むコウモリイョー遺跡の洞口側(左)=19日、天城町

佐野教授らによる調査で24年までに見つかったのは、約4千年前の墓の跡や貝製の装飾品。今年は同じ場所を更に掘り下げた結果、約7千年前の土器や、喜界島のみで見つかっている約8千年前の土器、イノシシの骨などが大量に出土した。

佐野教授は「ここでイノシシなどを調理していたか、食べたくずを捨てていたかどちらか」と推測。「4千年前は海の幸も陸の幸(アマミノクロウサギなど)もバランスよく利用していたが、それより以前の7千年前はイノシシなどを多く食べていたようだ」と分析した。

また、幅広い時期の土器が出土したことから「この洞穴が数千年の間、繰り返し利用されていたと思われる。当時の人にとって住みやすい場所だったことが確認された」と語った。

今後の調査について「古い人骨が残らない火山性土壌の九州や本州と異なり、徳之島の土壌は人骨も石器も残る貴重な場所。旧石器時代の人類の痕跡を見つけたい」と話した。

調べを進める東北大学の関係者ら=19日、天城町