富山大学学術研究部理学系の木下豪太助教らの研究チームはこのほど、アマミノクロウサギ、ケナガネズミ、トゲネズミ類の遺伝子解析から、同3種が鹿児島県の奄美大島と徳之島、沖縄県の沖縄島に分かれた順序や時期などを解明した。種によって島ごとに約数十万年~500万年という長い隔離の歴史があることが分かった。同研究チームは「絶滅が危惧されている3種の進化や集団の歴史を理解し、保全対策を検討する上でも重要な情報だ」として、今後の保全への活用を期待している。

研究は富山大学の木下助教、北海道大学大学院環境科学院の須田杏子氏(研究当時修士課程学生)と同大学の鈴木仁名誉教授、森林総合研究所の青木大輔研究員らで実施。中琉球(奄美大島・徳之島・沖縄島)の固有種である3種について、いつどのように各島に生息するようになったのか、各島の集団が互いにどのような遺伝的関係にあるのかを調べた。

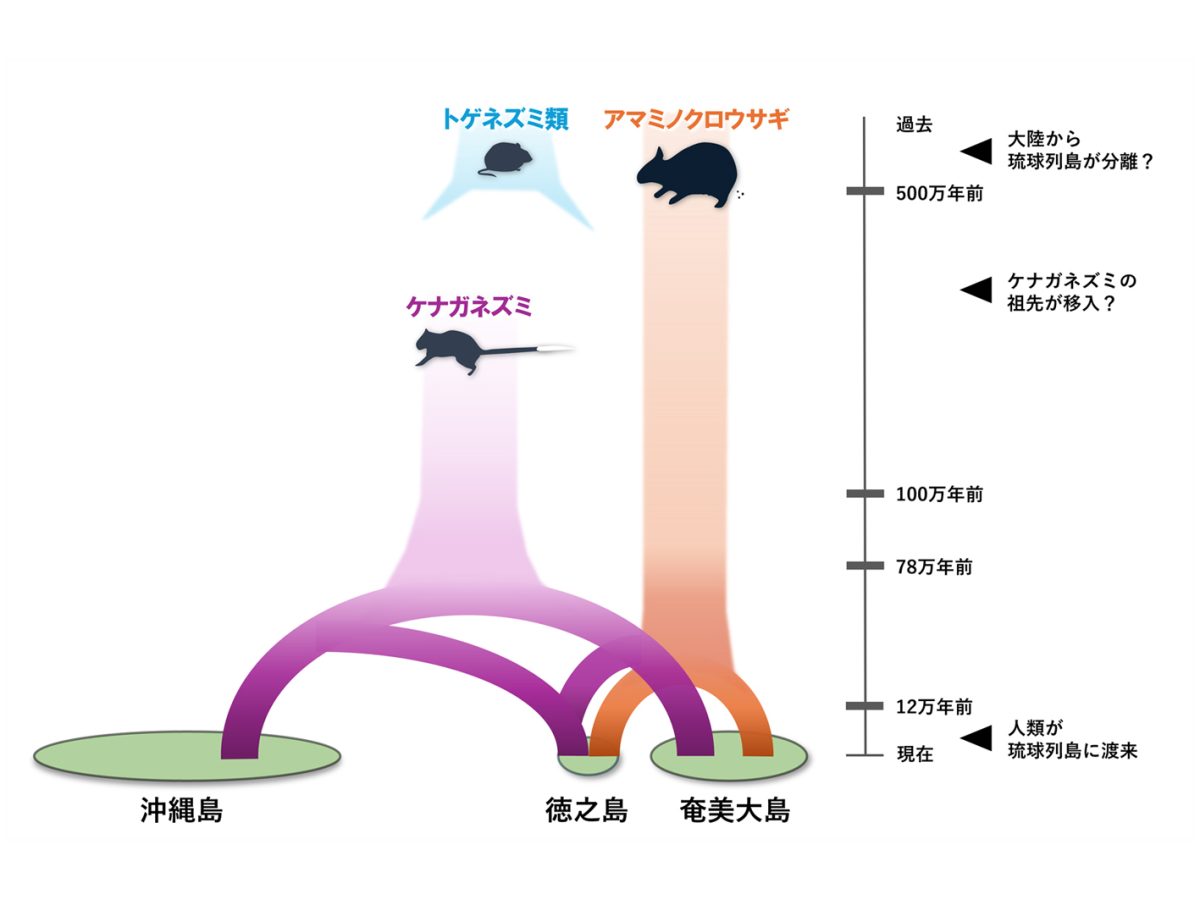

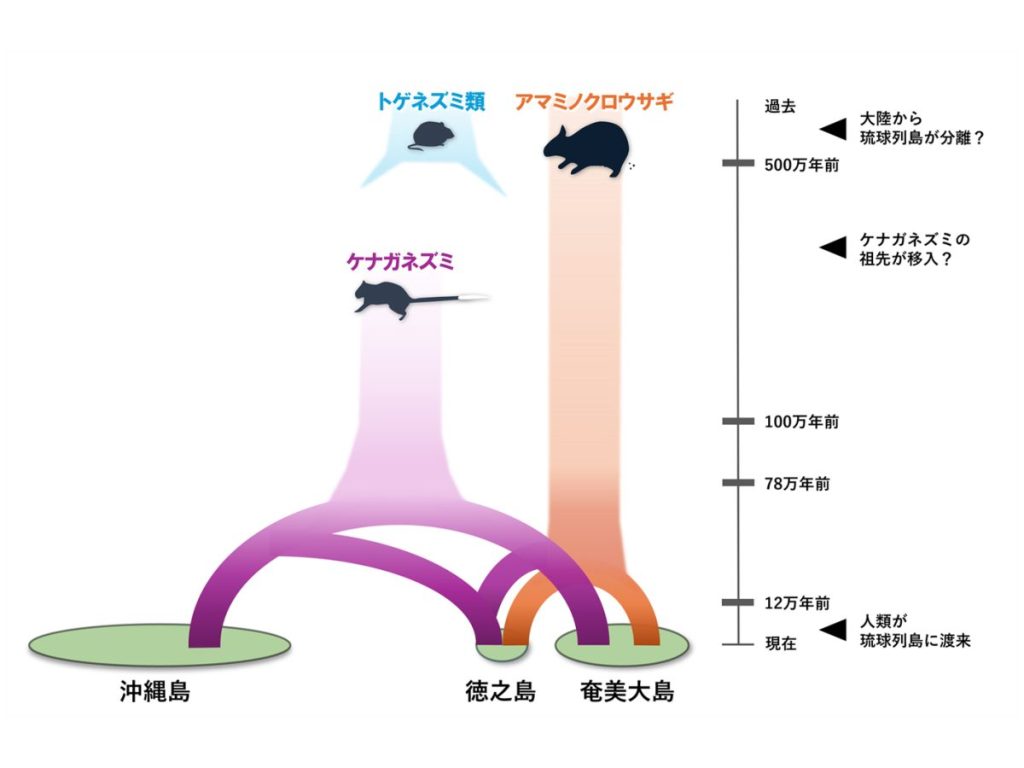

富山大学の発表によると、どの種も各島の集団はそれぞれ遺伝的に独立した系統であることが確認された。順序や時期は種によって異なり、トゲネズミ類では奄美・徳之島の2島と沖縄島の集団が約500万年以上前に分かれ、その後奄美大島と徳之島で約100万年以上前に分かれたと推定されるという。

アマミノクロウサギとケナガネズミはいずれも中期更新世(約12万~78万年前)に各島の集団が分かれたとみられる。時期の違いはあるが、3種とも数十万年もの間、島ごとに隔てられたまま現在まで存続してきたことが分かった。

また、徳之島のケナガネズミについては、過去に奄美大島と沖縄島の系統が合流して形成された集団であることも示された。このような3島集団の関係は、他の中琉球の生物でも見つかっていない新しいパターンという。

アマミノクロウサギ、ケナガネズミ、トゲネズミ類の各島の集団の分岐イメージ(木下豪太助教提供)

遺伝的多様性は、奄美大島の集団が3種のいずれも他の島より高く維持されていた。奄美大島の生息域の広さを反映する一方、徳之島や沖縄島での個体数減少が影響している可能性もあり、研究チームはさらに詳しい研究が求められるとしている。

トゲネズミ類はこれまでに生息地の島ごとに異なる核型や性決定機構が進化していることが判明しており、島ごとに別種に分類されている。今後の展開として、アマミノクロウサギやケナガネズミも島ごとに独自の特徴が進化している可能性がある。

木下助教は「人類に比べて非常に長い歴史を持つ3種の共通点や違いを比較できたことに大きな価値がある。世界自然遺産登録や奄美大島での特定外来生物フイリマングース根絶などの保全活動が進む中、遺伝的解析に基づく知見もこれらの種の保全に生かされていくことを期待している」とコメントを寄せた。

論文は日本哺乳類学会の英文誌「Mammal Study」オンライン版に1月20日付で掲載されている。

奄美大島と徳之島に生息するアマミノクロウサギ=2024年6月8日、鹿児島県奄美市