農作物を食い荒らすヒヨドリの被害が鹿児島県・奄美大島で深刻化している。収穫期を控えたタンカンをはじめ、小松菜やダイコンなどの野菜類などに被害が拡大。防鳥網を設置する以外に有効な対策はなく、生産農家は頭を抱えている。

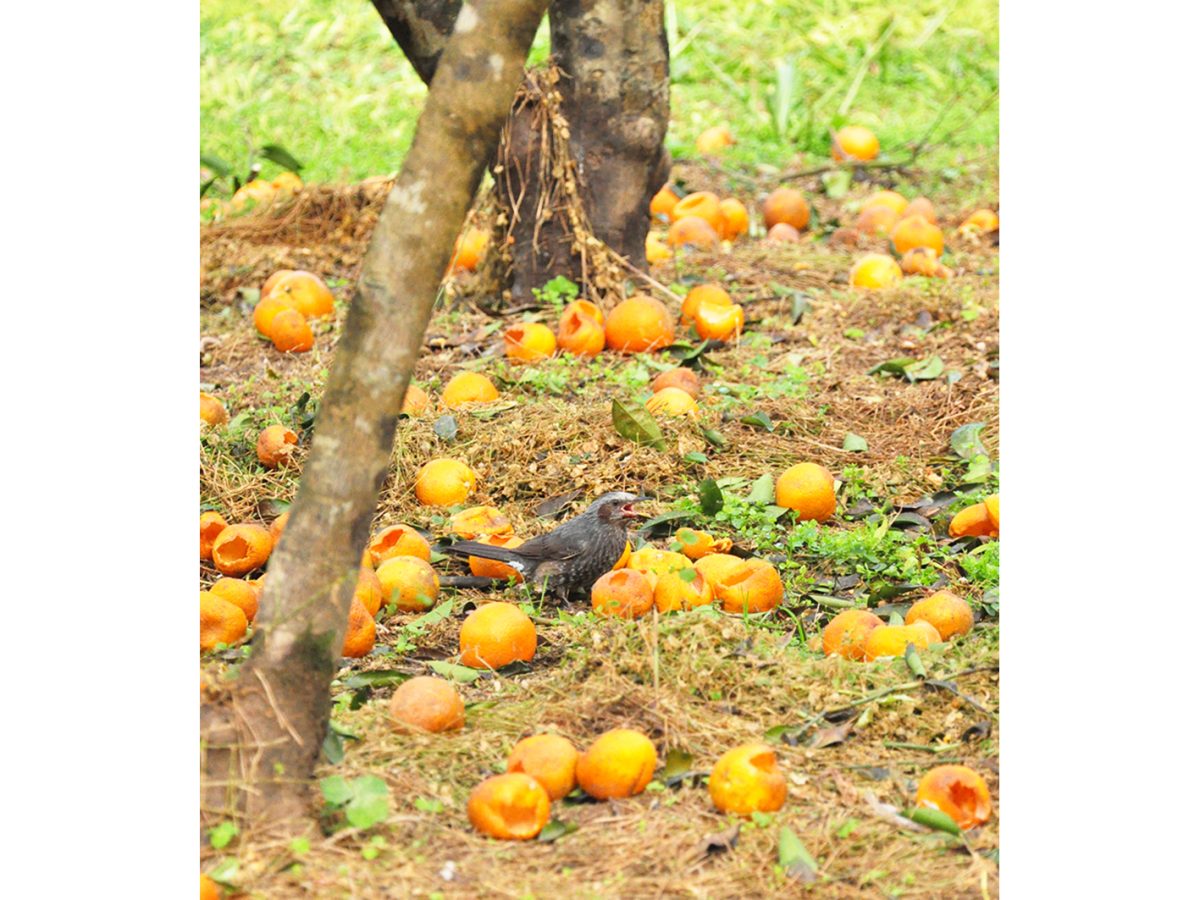

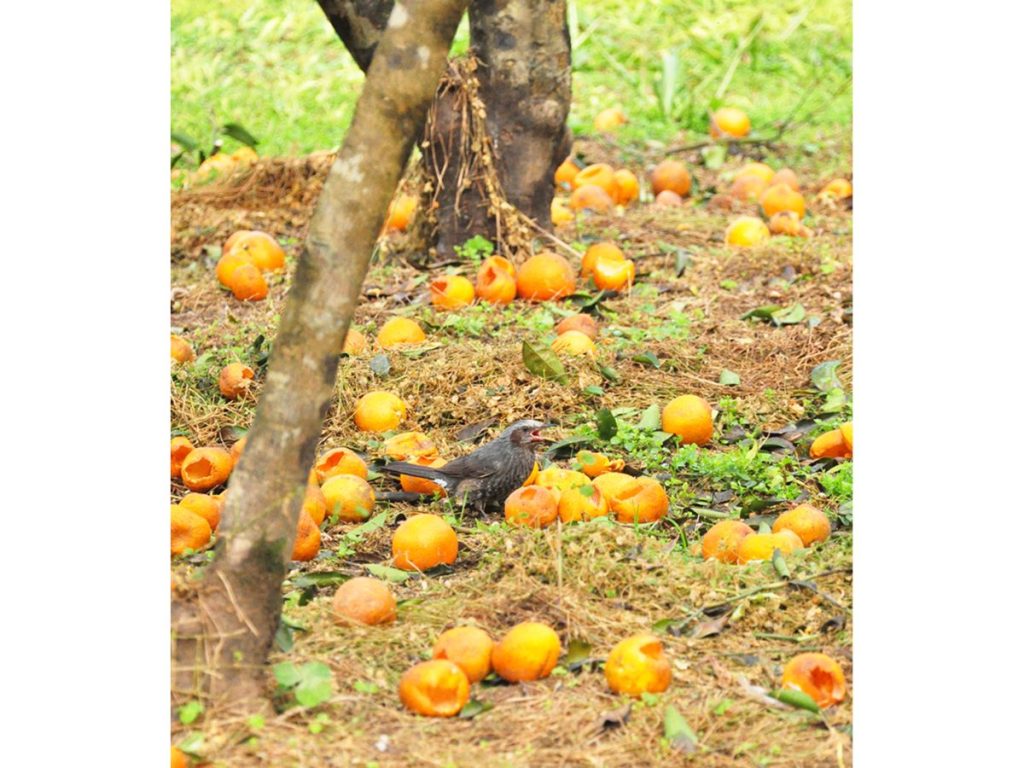

奄美市住用町の果樹農家・和田美智子さん(81)の園地では、昨年12月ごろからヒヨドリによる食害が発生。1日に3回ほ場を訪れ、声を出すなどして追い払う対策を講じているが効果は限定的で、樹上にも穴の開いた果実が多く見られるだけでなく、ほ場にも被害果が大量に落下しており、24日時点で50%超の被害が出ている。

和田さんのほ場では糖度上昇や果皮の着色を待つため、収穫開始は2月6日を予定する。収穫までに被害拡大が見込まれることから、個別販売の注文は一時中止し、JAへの共販出荷も見合わせた。

和田さんは「タンカンを作って50年になるが、こんなに被害が多いのは初めて。品質を落とさないためにも収穫時期を早めることはできず、どれだけ量が取れるかは未知数。今回を教訓として、来年はしっかりと対策したい」と話した。

野菜を育てていた瀬戸内町の東忠男さん(84)は昨年末、鳥よけの網を張ろうとしていたが、体調を崩して5日間入院。退院後に畑を見に行くと、ダイコンやサニーレタス、小松菜などが食害に遭っていた。

東さんは「入院前までは順調に育っていたが、特にジャガイモは葉っぱが全くなくなったのでこれ以上育たず、春の収穫は難しい。ダイコンも小さい」と落胆。被害にあった作物は種を植え直し、23日には防鳥ネットを整備しており、「ヒヨドリは一気に食べ尽くしてしまう。4月ごろまでは注意したい」と前を向いた。

JAあまみ大島事業本部はヒヨドリの食害対策として、防鳥ネットや音で接近を防ぐ「爆音機」などの設置を推奨し、「対策をしても食害はゼロにはならないが、軽減することはできる。ヒヨドリ被害は毎年発生するという前提で対策をすることが重要」として、前述の対策を呼び掛けている。