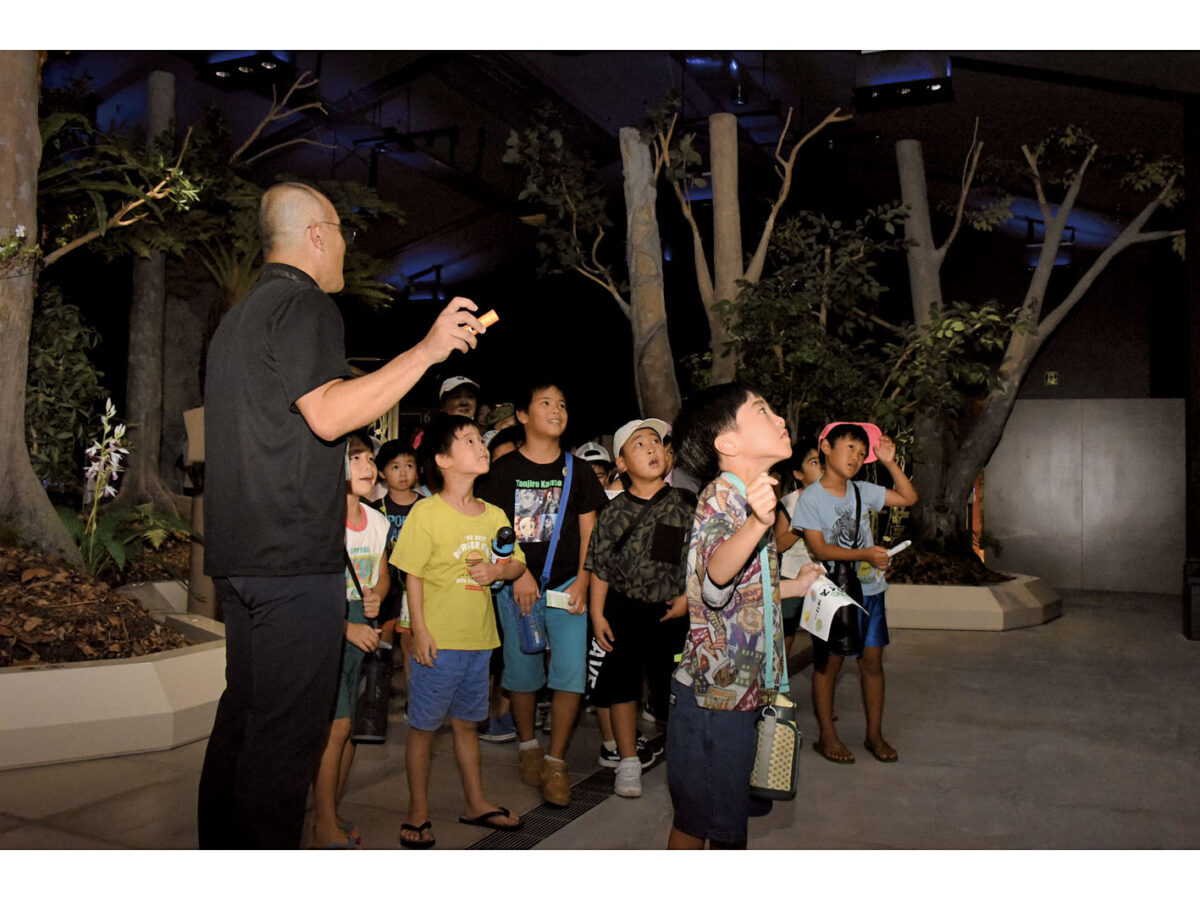

鹿児島県の奄美大島5市町村が条例で制定する「奄美・沖縄世界自然遺産の日」の26日、奄美市住用町の奄美大島世界遺産センターや隣接する黒潮の森マングローブパークで記念イベントがあった。午後の館内ツアーには児童ら約40人が参加。「生き物たちの命のつながり」とも呼ばれる生物多様性について学び、保全への思いを新たにした。

同日は「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登録から4年、同センター開設から3年の記念日。

館内ツアーでは、同センター管理運営協議会の森山和也さん(44)がガイドを務め、アマミノクロウサギは毒蛇ハブから身を守るために見晴らしのよい場所でふんをするなど、奄美の生き物の特徴や暮らしぶりを紹介。「奄美は生き物の宝箱。みんなで守っていこう」と呼び掛けた。ツアー後はアクセサリー作りを通して、生物多様性について学ぶ研修もあった。

参加した朝日小1年の男子児童(7)は「いっぱい自然があり、そこにしかいない生き物がいるなど、やっぱり奄美はすごいと思った。交通事故に遭わないようになってほしい」と話した。

マングローブパークでは「マングローブの生き物たち」と題した講座が開かれた。カヌーガイドの山久広男さん(60)が講師となり、横だけでなく前にも歩くことができる「ミナミコメツキガニ」、まばたきをしたり飛び跳ねたりする「ミナミトビハゼ」、産卵場所は太平洋のマリアナ海溝という「オオウナギ」、木に穴を掘って暮らす二枚貝の「フナクイムシ」を紹介。瀬戸内町の小林祐子さん(38)は「木の穴など見たことがあるものが、生き物の仕業だと分かって勉強になった」と笑顔を見せた。

奄美大島の生き物の暮らしや特徴を学んだ館内ツアー=26日、奄美市住用町